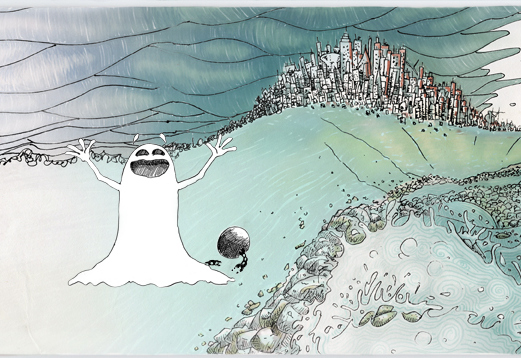

Lucien la Movaiz Graine, Le Torrent 2020 (© Lucien Malherbe & Virginie Leclercq)

6 septembre 2020 – trois albums de rentrée

« Si tu t’appelles mélancolie »

Avec

Le Torrent, Lucien la Movaiz graine – Debbie et moi, Thomas Cousin – Le décembre italien, Jérémie Bossone

« Si tu t’appelles mélancolie, on est fait pour l’oublier ensemble » chante encore à notre mémoire Joe Dassin dans une adaptation de Claude Lemesle et Pierre Delanoë.

Mélancolie, un mot qui fait écho à Septembre, ce mois de rentrée… Septembre, le retour à la vie artistique et culturelle. Cette année, malgré les doutes et les peurs dus à l’épidémie qui sévit encore, l’attente est immense.

Septembre, l’été finissant, une lumière singulière qui, chaque année, habille de tons mordorés la ville, la nature, les êtres… Une atmosphère qui prédispose à la mélancolie, à ce spleen indéfinissable dont les poètes s’emparent… Et l’on aime à s’y plaire, s’y complaire comme dans ces trois albums ici réunis autour de ce graphisme illustrant l’album Le Torrent de Lucien la Movaiz Graine. La ville au loin, la vie, les guerres, l’eau tumultueuse au premier plan, l’eau dans laquelle il faudra coûte que coûte tenter de ne pas sombrer, où il faudra garder les pieds fermes, tenter d’échapper au sort des errants, des fantômes…

Lucien la Movaiz Graine/Lucien Malherbe s’est fait « guerrier troubadour » pour « raviver la flamme perdue ». Armé de ses chansons, il part au combat puisque décidément on ne saura jamais répondre : « Qu’est-ce qu’on vit ici et maintenant, sous le grand firmament, sous le ciel étoilé… » Avec ses trois complices qui ont habillé ses chansons – Mathieu Laciak au clavier, Nicolas Caillot à la contrebasse et Julien Trefel aux percussions – en réponse à Jacques Prévert, il proclame son rêves de voir le soleil briller pour tout le monde. Cet album ne fait pas fi de la marée qui monte, des questions lancinantes face à la folie des hommes, aux souffrances, face à notre destinée mais il distille l’espoir et la fraternité : « Mais je suis ton frère bien plus que tu ne le crois ». Par-dessus tout il chante la confiance dans l’armée des airs, l’armée des artistes qui sèment leurs « graines d’amour et de velours » : « Pas une goutte de sang versé, juste des notes à la volée. »

Thomas Cousin, lui, s’arme de son amour pour échapper à la mélancolie, à l’overdose de béton, bitume, en réalisant seul son album Debbie et moi. Il affiche d’emblée la couleur sur la couverture : une photographie d’un baiser qui se perd dans la chevelure d’une femme comblée. Il a mis huit ans à le réaliser, à oser nous inviter dans son paysage intérieur, dans sa tête… « Dans ma tête, y a un funambule qui court sur un fil vers la lune »… En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, on avoue bien volontiers qu’on le suit sur son fil, guidé par sa voix de vieux loup de mer, avec « le feu de vivre, le feu sacré … la rage au ventre les poings serrés »… On aime cette énergie que portent les guitares qui font rage mais se font tendres aussi… On aime les souvenirs qui taraudent, l’enfance à La Plantade, la chaise vide du disparu. On aime la colère le jour où « la rue a passé l’arme à droite », l’amour qui s’offre, généreux, pour sa compagne, pour son enfant. On pourrait même prédire l’émergence d’un grand succès populaire avec la chanson J’crame tout, son clin d’œil au hip-hop, la voix de son complice Aron Cohen, et son refrain irrésistible : « Demain j’crame tout, j’recommence j’mets les pendules à l’heure… »

Pour finir, avec Le décembre italien des frères Bossone, Jérémie et Benjamin, on saute à pieds joints dans la mélancolie, dans le romantisme qui se plaît, se complaît dans la souffrance amoureuse, « le spleen au cœur ». C’est un voyage qui nous est offert, un voyage en Italie, sur le fil de la voix, reconnaissable entre toutes, de Jérémie. Il sait chanter comme personne la douleur, la déchirure et la révolte, et c’est ce qui nous attache à lui depuis une bonne décennie. Sous sa plume baroque, naît un monde où émergent partout les souvenirs littéraires, artistiques qui ont tissé leur toile dans sa mémoire. Et cette fois nous sommes servis ! Au fil de souvenirs amoureux où se confondent la beauté des moments heureux et la souffrance de la trahison, de la perte, nous allons de Toscane en Campanie, de Florence la belle à Naples et Pompéi, en passant par Rome bien sûr. En toile de fond, en décor, les rues, les musées et leurs piétas, leurs « toiles dorées », leurs sculptures, jardins, ponts et fontaines… Impossible aussi de ne pas imaginer ce voyage en noir et blanc, comme dans les films italiens des années soixante, d’autant plus que Jérémie fait une incursion dans la chanson italienne avec Paese mio, la chanson du film Rocco et ses frères de Luchino Visconti – discret hommage à celle qu’il admire tant, Annie Girardot. Il va jusqu’à emprunter son titre, via le poète Goethe, La Prima notte di quiete au réalisateur Valerio Zurlini. Et c’est alors seulement que la couverture noir et blanc de l’album prend tout son sens… Jérémie, visage sous la neige, le regard perdu au loin, guettant la quiétude, l’apaisement… « C’est déjà si loin l’Italie… Marcher dans la neige avec toi ».